遭受种种酷刑 九死一生

——北京法轮功学员龚瑞平女士控告江泽民

现年五十岁的龚瑞平女士,家住北京市平谷区刘家店镇刘家店村。她因修炼法轮功,在过去十六年中,由于江泽民发动的对法轮功的迫害,她被多次被绑架、拘留;她曾被非法判刑四年;遭非法劳教两次共计五年多;被关洗脑班三次,被送精神病院一次,作为教师的她,还被开除工作……

二零一五年九月二十日,龚瑞平女士向最高检察院和最高法院邮控告迫害元凶江泽民,要求追究、公布其刑事罪责,让世人看清这场迫害。 以下是龚瑞平在《刑事控告书》中叙述遭迫害事实:

修炼大法无比美好

我学法轮功之前,夫妻之间经常吵架,有时大打出手,几次闹离婚,因又舍不得孩子没离成。就在我对生活充满绝望之际,有幸遇到了法轮功。一九九六年五月份,我在平谷少年科技中心的大礼堂里看到了法轮功师父的讲法录像。看了三天,我的身体发生了意想不到的神奇变化,过去因生气导致的胸闷、气短和神经衰弱失眠的病症,还有产后落的腰痛,以及左手不能着凉水,一着凉水就抽麻等症全部消失。一身轻松,精力特别旺盛,干活也不累,浑身有使不完的劲。我的心里非常高兴。从这一刻起,我心里暗下决心:这功法太神奇了,我一定要炼!从此以后我走上修炼之路。

修炼法轮功后,我将家务活全部承担起来,任劳任怨,不像以前那样总是依靠丈夫。一天到晚我总是心情特别愉快,无忧无虑。从不和丈夫吵架。他酒后打我骂我,我从不计较,也不生气,按照炼功人的标准要求自己,我还主动和婆婆和好。丈夫见到我的变化十分高兴,非常支持我炼法轮功。一个经常吵、打、甚至破裂的家庭变得幸福、美满、和谐。大法给了我一个全新的生命和幸福的家庭。真是大法洪传,上亿人受益。

江泽民出于对法轮功创始人的妒嫉及对人数众多的法轮功学员的恐惧,于一九九九年七月二十日公开迫害法轮功。从此,我和众多法轮功学员一样,遭到各种残酷的迫害。

洗脑班、劳教所轮番折磨:窒息、灌食、关精神病院……

二零零一年七月二日,我被所属单位县教育局和县公安局二十余人从家中强行绑架至“北京法制培训中心”(实质是洗脑班)。第二天,他们就把我关进北京大兴新安劳教所。白天去新安劳教所,晚上在北京法制培训中心。我一进劳教所就被一个受狱警指使的劳教人员狠狠打了一顿耳光,接着县教育局派来的两个老师王琪英、李翠兰和那个劳教人员合伙用一团烂纸把我的嘴堵住,然后捏住我的鼻子,捂上我的眼睛,使我无法呼吸,我眼前发黑,身体渐渐倒了下去。这时我隐约听到有人说:不行了,松手吧。随即捏我鼻子的手松开了,我深深地吸了一口气,从朦胧中醒了过来。捂我眼睛的人也把手松开了,但我的嘴还被紧紧的捂着。这时我看清了,往我嘴里塞卫生纸并用手捂我嘴的人是王琪英。她发现我看见她的卑鄙行为后,马上松开一只手,拿起一本书挡住了我的视线。接着她变换毒招,用力揪住我的头发,凶狠地按着我的头向墙上“咣、咣、咣”地来回撞,随后又用拳头不停地照我脸上打。我眼前开始冒金星,后来就失去了知觉。

中共酷刑示意图:殴打、撞头 |

不知过了多久,醒来时,我看到王琪英正用手使劲揪住我的两腮大叫:“你丈夫都不要你了,也都被公安局开除了,你知不知道啊?”当时我已经失去了记忆,呆呆地望着她,并用力回忆着:这是怎么回事?她为什么对我说这些?这是哪里啊?我在这里干什么?后来,我隐约地觉得自己在大声喊叫什么。当时,我都不知道自己已经精神失常。我不知什么时候离开新安劳教所,只隐隐约约地感到被他们在地上拖着上了回“北京法制培训中心”的车。后来清醒后,发现自己的两个膝盖全都磨破了皮,血都流下来了,裙子也磨出许多大洞。到了“北京法制培训中心”,有几个人从我呆的房间门口路过,看到我的脸被打得又青又肿,左眼肿得只剩了一条缝儿,右眼眶又黑又紫的样子,几乎都要哭了。

我第二天早上起来,浑身疼痛。“北京法制培训中心”姓杨的科长、平谷区六一零办公室主任王洪静、打手王琪英、李翠兰又继续合谋害我。李、王二人不由分说凶狠地把我从床上拖到地上,紧接着就是一顿毒打。遍体鳞伤的我又一次遭黑手,真是痛苦难忍。我紧咬牙关,强忍剧痛。王琪英见我不屈服,又拿起一件东西狠狠地朝我脸上抽来,打得我头晕目眩,当时耳朵就什么也听不见了,但我一声不吭。王琪英又气急败坏地趴在我耳边大声嚎叫,她们见制服不了我,王、李二人一阵嘀咕,又生一毒计,王端来一盆凉水就朝我脸上泼,我连激带呛,不禁打了一个寒颤,鬼迷心窍的王琪英竟高兴地大叫:“这招还真灵,这招还真灵。”她连泼了好几次,这时的我已经被她们二人给折磨的满身是伤、浑身是水了。

中共酷刑示意图:浇凉水 |

为了抵制迫害,我一进洗脑班就开始绝食抗议,他们给我强行灌食,用很长的皮管从鼻孔插到胃里,那种滋味是非常痛苦。他们还偷偷地在灌的食物里下泻药,使我一天十几次拉肚子。我对王洪静说:“你们灌食时给我下了泻药,让我一天不停地拉黑水。” 王洪静奸笑着说:“你这个脑瓜咋这灵?”我虽然揭露了他们,但他们并没有停止给我下泻药。

酷刑演示:野蛮灌食(绘画) |

过了几天,他们又把我送到新安劳教所,企图逼迫我放弃信仰。到了那里一个狱警对李翠兰他们说:“今天领导来检查,别让她(指我,因为我全身是伤,他们怕检查的人看见我,影响他们的政绩。)到楼里去。新安劳教所的一个男狱警气急败坏地对李翠兰她们说:“你们把她拉回去吧,她在这坏事,你们别再让她表皮受伤,不该躺着就别让她躺着。”他们说话的声音越来越小,直至我听不见,只见王洪静不住地点头,我心里明白,他们又要实施更加卑鄙、更加邪恶的手段迫害我了。

他们把我拉回“北京法制培训中心”后,王洪静等人气势汹汹地要给我灌食,他们五、六个人强行把我按在椅子上,恶毒地用力往我鼻子里插管,插了五、六次,都因为我胸闷、恶心使皮管从嘴里吐出来。有人说:“插不进去。”姓杨的恶狠狠地说:“换个鼻孔。”他们丧心病狂地又插了好多次,把我折磨的死去活来,流了好多血。这时,我听到教育局派去的小韩老师说:“都流血了,别灌了!”一个人迅速地用纸把血盖住,低声凶狠地说:“别说了!”他们又继续往我的鼻孔里插管,大约插了八、九次才插进去。我感觉今天的灌食与往日大不一样,他们已人性全无,哪还管我的死活。灌完后,我气息奄奄,无力地趴在床上,往外吐着痰和血,无人理睬我。过了一会儿,我迷迷糊糊地听到一个男人恶狠狠地说:“吐!都吐出来!”当时我想,刚才险些被你们灌死,这会儿我刚缓过劲来,你又叫我都吐上来,我反复琢磨,豁然明白:吐上来,好再接着灌,企图灌死我。全国被强行灌死的大法弟子不知有多少,和我同村的龚宝华就是被平谷看守所的恶徒灌食致死的。

我为了不让他们将我灌食致死,第二天中午决定开始吃饭。我一吃饭,王洪静、李翠兰、姓杨的科长等人气急败坏,李翠兰满脸杀气地怒视着我,然后对王洪静说:“咱们不能老这样被动了。”我一听这话,立刻警觉起来:他们想灌死我没达到目的,又要想毒招了。果然,下午王洪静和姓杨的科长杀气腾腾地走进我住的房间,恶狠狠地怒视着我。我意识到:他们想掐死我灭口!我心生一念:不行,他们的邪恶我还没给揭露出去,我不能让他们给害死!这时,王琪英也进来了,王洪静阴笑着说:“龚瑞平,从你的眼睛看得出来,你现在已经在哀求我们了。”说完露出了狰狞的笑容。一句话提醒了我,对待邪恶应该正视他们。于是,我用双眼正视着这两个邪恶之徒。心发正念:“法正乾坤,邪恶全灭。”然后我又集中精力去想:“除恶!”这时,他们都很不自在,露出了紧张的神情。王洪静向那个姓杨的递了个眼色,那个姓杨的点了点头。我明白他俩示意还是要杀我。于是我双眼盯向姓杨的,用正念直视他,继续发正念除恶。只见姓杨的手在发抖,心绪不宁的在搓着双手,但他故作镇静地问我:“龚瑞平,你害怕吗?”我笑着说:“我不害怕。”他故意找话说:“龚瑞平,你为什么学法轮功?”我说:“我觉得法轮功好,我学法轮功受益了。”他又很不自然地试探着问:“龚瑞平,你有劲吗?”我脑子一转笑着说:“我没劲。”心里却想:等你敢动手我会使出全身的力气。因为他们知道我的劲很大。这时姓杨的显得更紧张,他起身出去了。屋里只剩下两个姓王的,那个王琪英一直趴在桌子上,手不停地擦眼泪,我知道她的善念出来了。王洪静则惶恐地看着我,我正视着他。过了一会儿,姓杨的和李翠兰进来了,他们对视着,没有人说话。没几秒钟,李翠兰和王洪静又出去了,只剩下姓杨的和王琪英。此时,屋里鸦雀无声。我想:跑出去,把他们要杀我灭口的事说出去!这时,门自动开了,于是我急中生智,趁门开的一霎那,飞速地跑出楼房,到了楼门外我大声喊了起来:“你们要杀人灭口!你们要杀人灭口!”我一看院中有人干活,更加提高了声音喊:“你们要杀人灭口!”心想:这次他们该大发雷霆了。可他们怕让人看见,便压低了声音悄悄地劝我回屋。这又一次证明了邪恶最怕人曝光。我在院子里走着,回忆着来洗脑班以后所发生的一切,我脑中出现了爸、妈、丈夫、孩子,不知道还能否活着见到他们。亲人们,这不是我的错,我做好人没有错。想到此我心中平静了。我不停地大声斥责他们,惊动了楼房里的人。这四个邪恶之徒合谋杀人灭口的阴谋终于破产了。

他们见此状,只好通知平谷公安局,准备送我回平谷。

第二天,平谷公安局来人接我回平谷。临上车时,一个男的说:“别让炼法轮功的人看见。”说完,他们把车窗玻璃用布全盖上。因为当时我身上的伤还很重,他们害怕让我的功友看见给他们的邪恶曝光。到了平谷,他们并没有让我回家,而是把我送进了平谷看守所进行非法关押。

过了些天,等我脸上和身上的伤基本好了,才让当警察的丈夫见我。可没想到,我在“北京法制培训中心”被打的伤刚见好,又遭到了平谷看守所狱警胡东山的毒打。他恶狠狠地照我肚子、腿等处连踢带踹,并凶狠地揪住我的头发往墙上“咣、咣”猛撞。狱警李宝利在一边幸灾乐祸地观望。女监1号所有在押人员目睹了胡东山的邪恶行为。过了几天,女警屈金英将我从女监1号转到2号,叫来两个男犯无故给我戴上了手铐和脚镣,并凶狠地弄伤了我的右脚脖子,还唆使女犯对我拳打脚踢,当我向这几个狱警讲述我被打的情况时,这几个狱警站在女监2号门口哈哈大笑,并斥责我说:“叫什么叫,谁叫你叫的?!”

酷刑演示:揪头发撞墙 |

过了几天,一个狱警说送我回家,我信以为真,就跟他们上了车。谁知,车并没有开回家,而是把我送到了韩庄精神病院。我心中明白了,这是打着为我看病的幌子,来变相折磨我。我心想:一定要逃出去。车进院停下后,我从车窗爬了出去,赤脚往精神病院外跑才得以逃脱。

洗脑班酷刑:五百耳光、逼喝尿、扒光衣服寒风吹……

我从精神病院跑出后,过上了流离失所的生活。因向世人讲清被迫害的真相,在二零零一年九月十七日再一次被江氏集团绑架,并被非法判刑四年。

这次,江氏犯罪集团把我从“北京七处”又一次关进“北京法制培训中心”。警察把床单布扯开当绳子用,把我双手捆在一起,再吊起来,一个多月不让睡觉,不让小便。困了就往我头上泼凉水。狱警指使劳教人员拿苍蝇拍蘸凉水扇我的耳光数次。有一次,她用手扇我五百下耳光,打得我头疼难忍,我咬牙忍着。女狱警还让我憋尿,憋得我小便失禁,秋裤、毛裤都尿湿了。当时是冬天十一月份,天很冷,裤子尿湿了也不让我换衣服,让我自己溻着,干了再尿,尿了再溻。有一女狱警逼我喝尿,还指使两名劳教人员吴亚娴、张金娥扒光我身上的衣服,又把窗户打开,让寒风吹着一丝不挂的我,我哭了。中共江氏流氓集团什么坏事都能干得出来。

一个男狱警(我记得别人叫他李队长)指使两名劳教人员张金娥、吴亚娴做他的帮凶,他们把我捆在一把椅子上,然后再把我和椅子一起推倒,使我仰面朝天,捏紧我的鼻子给我灌酒。近两个月的种种折磨,再一次把我折磨得精神失常。吴亚娴还对我说:“龚瑞平,你只要不“转化”,不是叫你疯就是叫你死。”

到快过年时,他们又把我拉回了北京七处。

北京女监酷刑:电击、束缚带、噩梦般的灌食……

过了数日,他们把我劫持进了更加邪恶的地方———北京女子监狱。

我刚到那里,狱警刘迎春就给我戴上了手铐,席学会用电棒电我,狱警指使服刑人员打我。一个服刑人员连续几天踢我的腿,疼得我咬牙心一横忍着不做声。有两个服刑人员用皮带狠狠地抽我的后背,她俩抽累了才肯罢手。

一个服刑人员用圆珠笔狠狠地扎我的手心,手心被扎破了。她们不分白天黑夜地轮流换人折磨我,不让我睡觉,持续时间有一个多月。见我不屈服、不“转化”,监区长田凤清就召集狱警合谋毒计迫害我。第二天早晨,监区狱警的一个小头目刘淑平领着一帮人(有狱警和服刑人员两名)强行把我抬到监区楼下一个偏僻破旧的屋子里。她们怕外面有人进来看见她们的罪恶勾当,就出去一个人从外面把门反锁上,锁上后,她们凶相毕露,恶狠狠地用束缚带把我全身捆绑起来,我胳膊腿都动不了,她们使劲把我按在地上,随后把我的头和上身凶狠地用力往下压,使上身和下身几乎成“一”字形,一个人又趁机骑在我的后背上,难忍的剧痛如同筋断骨折,我忍不住“啊”的一声惨叫,眼泪流出来了。我两条腿的筋被他们折磨伤了,一动我的腿就剧痛难忍,她们此时把我身上的束缚带解开,我还以为她们到此收手了,可是狱警陈静用手提起我的右腿用力一甩,又一次使我剧痛难忍,发出撕心裂肺的惨叫声“啊!啊!啊!”从此以后我不能正常走路,一瘸一拐的,几个月以后,腿才有所好转,不疼了,但两个大腿脚趾从那以后,一直麻木,右大脚趾更为严重,给行走带来不便。

后来,我听到从关押大法弟子袁林的房间里传出袁林的惨叫声,我知道她们又对袁林下毒手了。再后来我听到从另一屋里传来大法弟子许娜的惨叫声。第二天,我看到许娜从狱警那屋里出来上厕所时,须有人搀扶。听到她们的惨叫,看到他们走路一瘸一拐的样子,我的心很难过。再后来,刚进北京女子监狱的顺义区法轮功学员董翠被活活打死,更令人悲愤不已。

有一次,监狱搜监,她们从我的枕头包里搜出一篇经文,监狱集训我八个月。有一天,监区长田风清把我拉到关集训人员的小屋里,把监控器盖上,狱警陈敬领着几名服刑人员对我再下毒手。李翠文(服刑人员)用木棍打我的脑袋,还用针扎我的耳朵,我咬牙忍着。她们又把我捆绑在一个椅子背上,然后,几个人把我的头按下,猫腰撅着,这样,呼吸很困难。她们又使劲把我连人带椅子推到墙犄角保持猫腰撅着的姿势,椅子上面坐上人,这样挤压着我一点也动不了,我痛苦不堪,疼得我惨叫,她们却哈哈大笑。

她们这样折磨我一阵子,见我不屈服,又换毒招,坐在椅子上压我的人下来了,她们把我的头提起来,几个人用力把我上身往后撅,撅得我腰部惨痛,出气也很费劲,痛苦不堪。她们这样折磨完了我,狱警陈敬又揪住我的头发“咣、咣、咣”把我的头来回往墙上撞,我的额头都被撞破了,又青又肿。她们几个人还用力踹我的右脚脖子,都踹破了,鲜血直流,现在我的右脚脖子还有伤疤。有一天狱警陈敬指使服刑人员看着我,一天二十四小时不让我上厕所,憋得我小便失禁,十几分钟就要解一次小手,晚一点就尿裤子,夜里尿床。

八个月后,女监把我从集训队转到从“少管”队,搬到女监的那个八分监区。监区长是黄清华。黄清华指使五、六个服刑人员一天到晚轮流跟我喋喋不休的说诽谤法轮功的话,或是污七八糟讽刺人的语言。从早晨一睁眼,一直到深夜一、两点钟才让睡觉。而当我已躺在床上准备睡觉,一个人揪住我耳朵,大嘴巴贴着我的耳朵,叭叭叭说个没完,吵得我脑袋很难受。我绝食抗议她们对我的这种精神折磨。监狱就对我进行鼻饲,但她们见我丝毫不惧怕鼻饲,只好停止。

七天七夜我滴水未进。她们想我一定没力气反抗了,采取更恶毒的办法,打着灌食的幌子,实际是变相迫害我。她们怕她们的邪恶行为被人发现,就把监控器用纸盖上,大白天把窗帘拉上,开始对我行恶。一个人捏住我的鼻孔,不让出气,我憋得上不来气,几乎要窒息,她才肯松手。我好大一会儿才喘过一口气来,她又继续捏我的鼻子,有两个人用钢勺把儿使劲地撬我的嘴,把我的嘴唇都撬出了血泡。其中一个人说:“杨进香(绝食八个月的大法弟子)的牙就是这样灌食给弄掉的!”我并不惧怕。后来,她们假装说不灌了,我信以为真,就精神放松了,她们趁我不注意时,突然把我按倒,捏鼻子的捏鼻子,撬嘴的撬嘴……她们总是突然把我按倒行恶,使我受到惊吓,大脑再次受刺激,不是彻夜失眠,就是刚一合眼就做噩梦,全是白天灌食对我折磨的场景,我控制不住,放声大哭。

由于我在北京女子监狱受尽了非人的折磨,大脑受刺激,记忆力大大减退,出狱回家时,动作迟缓、健忘。过一段时间才有所好转。去原来的工作单位上班(北京市平谷区大华山小学),才知道单位已非法开除了我。

两次遭非法劳教陷狱五年多

二零零八年奥运会前夕,江氏犯罪集团又疯狂地大批绑架法轮功学员。我在下班回家的半路上,被几名身穿便装的平谷公安分局警察绑架。并被非法劳教两年半。我在北京大兴劳教所调遣处非法关押了一个多月,那里邪恶至极。长时间让我蹲着不许动,动一下,受大队长付文婕唆使的吸毒劳教人员就毒打我们法轮功学员。

我绝食反迫害,大队长付文婕领着几名劳教人员和狱警带我去医务室强行鼻饲,他们给我灌了许多,灌得我肚子胀胀的,还继续灌。胃容不下那么多,我开始往上吐。他们就用塑料袋把我嘴套上,这样,我都吐在了塑料袋里。这个邪恶的医生用针管把我吐在塑料袋里的东西全部吸进针管里,一管一管地再给我灌进去,很令人作呕。就这样,灌了吐,吐了灌,折磨我一阵子。付文婕还说“真恶心”。她们这样折磨完了我,付文婕领着她的那帮人把我弄进一间没人住的屋子,然后拉上窗帘。(她们怕有人看见她们的邪恶行为。)付文婕指挥这帮人凶狠地把我按倒在地,付文婕立刻像无赖一样骑在我身上,她们有人捏住我的鼻孔不让我出气,又掰开我的嘴,付文婕就大块大块地往我嘴里使劲塞馒头,憋得我喘不过气来,几乎窒息,痛苦不堪。她们这样纯粹是故意折磨人,一点人性都没有,那里真是人间地狱。

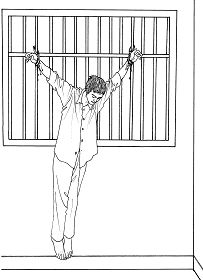

我在北京劳教所调遣处被非法关押了一个多月后,又被劫持到湖北省武汉市女子劳教所非法关押两年多。在那里,劳教所又把我送进武汉市“法制培训中心”,也就是洗脑班。在那里黑天、白天都不让我睡觉,我绝食反迫害,他们用开口器撬我的嘴和牙,撬开后,她们故意把我的嘴撬得很大很大,两腮的肌肉被撬得就像要撕裂一样剧痛难忍。我的牙也被撬松动,到现在我的牙也不好使,吃东西不舒服。那里一个姓龚的头目亲自动手打我,扇我耳光。武汉女子劳教所一大队大队长程瑜用电棍电我,用手扇我嘴巴子。她用手铐把我两手铐上,呈大字形吊挂在铁窗户柜上,吊得我头晕目眩,眼前一片漆黑,两个胳膊疼痛难忍。在那里我还被强迫劳动,她们借口我完不成任务,晚上别人睡觉时让我去打扫厕所或是罚站两个小时。

中共酷刑示意图:吊铐 |

二零一二年,中共开十八大前夕,江氏集团又一次疯狂地大批绑架法轮功学员。我在密云河南寨村幼儿园上班,被河南寨派出所绑架,他们非法搜查我的宿舍,翻腾的乱七八糟,抄走大法书、真相资料和两部手机。并非法判我劳教两年零九个月。我被非法关押在北京女子劳教所。在那里长时间坐在小塑料椅子上,一天要坐十几个小时,不让动,一动狱警就唆使劳教人员谩骂或用脚踹等方式阻拦,坐得我两腿长期麻木。

亲人们饱受难以承受的磨难

以上所述,只是我个人遭受迫害的冰山一角,各种非人的折磨使我的身体和精神受到极大的伤害,同时,也使我的亲人受到牵连和巨大的精神打击,全家人整天提心吊胆、胆颤心惊地过日子。

我在监狱被非法关押期间,丈夫因害怕受到牵连跟我离了婚。我被非法关押在武汉女子劳教所期间,父亲因承受不了这巨大的精神打击,含冤离世了。母亲饱经风霜,思念、牵挂、担心我,不知熬过了多少不眠之夜,掉过多少眼泪……这是常人难以想象、难以承受的巨大精神打击。

我年幼的儿子得不到妈妈的陪伴、疼爱,幼小的心灵受到难以弥补的创伤。现在儿子长大了,有一次他跟我诉说:“妈,您知道我这些年是怎么熬过来的吗?您知道我心里有多苦多苦吗?我告诉您吧!我曾经都不想活了。”说着便哽咽了,我听了说不出话来,泪水止不住流下……

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/21/156361.html